土屋歷史:第二篇

您可能不知道,土屋鞄創辦人國男先生在經歷過蓬勃成長的輝煌時代後,在前方等待他的卻是黑暗慘淡的大環境。日本1980年代末期(昭和62年)至1990年代初期(平成6年),泡沫經濟瓦解,所有產業彷如被烏雲籠罩一般。除了面臨國家整體不景氣的影響之外,日本境內紛紛出現國外進口的廉價商品,同時也越來越難獲得優質的皮革原料;這都對小學生書包的製作與銷售產生影響,大大地重創皮革產業。

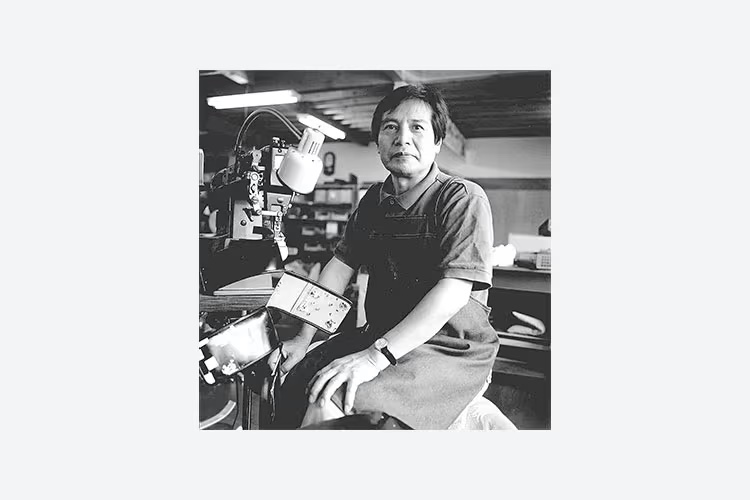

面對艱難的大環境,許多職人工房陸續破產,與國男先生同時期創業的前輩、同事們紛紛放棄職人一途。國男先生透過朋友輾轉介紹,才能持續進行少量的小學生書包製作。面對無法預料的未來,國男先生也一邊嘗試找尋不同工作,但無論如何想要成為職人的心依舊不變。夢想與現實的拉扯,持續讓人不知所措。就在就在工房快要倒閉的情況下,國男先生22歲的兒子(第二代社長 土屋成範先生)便開始想盡辦法希望帶領工房脫離困境…

日本1980年代末期,泡沫經濟瓦解,重創皮革產業。就在工房快要倒閉的情況下,第二代社長土屋成範先生便開始想盡辦法帶領工房脫離困境…

剛開始,沒有業務經驗的社長經常碰壁,每天都很懊惱。直到某天有人對他說了極為辛辣的話,「讓你繼承這麼不景氣的行業,你父親真是太笨了。」這句話便激起社長的鬥志,心想不能就這樣輸了!每天親自派發並郵寄手寫 DM,絞盡腦汁地想招攬更多顧客。努力了一段時間之後,拯救工房的是「迷你小學生書包」企劃的誕生。

將使用6年的小學生書包重製成觀賞用的「迷你小學生書包」,保留了刮傷、塗鴨等小朋友的專屬回憶。無論管理或製作都需要非常用心,是件耗費時間與精神的作業。但正因為用心,所以在日本各地廣受好評,因此承接了很多訂單。

國男先生說迷你小學生書包告訴他很重要的事。在分解小學生書包時,可以了解這漫長的6年間最容易損壞的部分,作為進化、改良的數據。另外就是希望製作出可以讓使用者感動的皮革書包。封存著小朋友成長記憶的小學生書包讓工房獲得轉機,漸漸地耳聞好評的顧客們開始前來參觀工房了。

很久很久以前,土屋鞄製造所前身的小工房位在東京花畑一丁目,需要從竹ノ塚車站下車再轉搭30分鐘的公車才能抵達。周圍沒有任何的地標,是個安靜的住宅區,平常不太會有剛好路過而順道看看的顧客。不過,因為「將小學生書包重製成迷你小學生書包」的轉機,逐漸在顧客之間廣為流傳,也越來越多人會專程前往工房參觀。

小小工房是座木造的房子,裡面無時無刻都瀰漫著原木和皮革的氣味。四周沒有吵雜的噪音,只聽得見縫紉機、槌子敲打的聲響、職人們的對話聲。站在其中,就能感受到屬於工房的「時間」、「專注」和「用心」。在小工房時期,無論是社長、職人或是工作同仁們都希望忠實傳達這樣的感受,好讓使用者每一次揹上皮革包時,腦海中便會喚起這樣的畫面,彷彿如同工房隨時都在身旁。

在2000年左右,小工房已經有10位員工。社長利用手寫 DM 提升了「職人手工製作小學生書包工房」的知名度,顧客也開始慢慢增加,不過商品價格卻是百貨公司售價的1/2以下。雖然對技術跟材料都相當有自信,但無法擺脫「由工房直接販售,所以便宜」的印象。

於是2001年決定搬到附設店鋪的新工房後,以家族形式經營的小工房就開始有了重大變化。「因為小學生書包是孩子要使用長達6年的物品,如果可以實際看見製作與維修過程的話,就能讓父母安心。」社長說。

當時流行的小學生書包是帶有光澤感,閃閃發亮的製品為主;但土屋鞄則是推出以牛革製成的「霧面小學生書包」,刺繡跟釘子的顏色都使用有品味的深色,讓整體呈現高級感。創辦人國男先生認為有品味的商品才能跟眾多競品做出區隔。因此,土屋鞄的小學生書包便成為家人送給孩子們的首選,也成為小朋友人生之中第一次擁有的「可靠的夥伴」。

土屋鞄創立中期,曾受到長期經濟不景氣的影響,製鞄業界有很長一段時間都處於產業人力斷層的狀態。經過三十多年的奮鬥,土屋鞄小工房的經營狀況慢慢穩定下來,卻恍然發現國男先生已超過60歲,而第一位進入土屋鞄任職的山岸職人(Mi-chan)也即將邁入50歲。此時,一肩扛起公司營運的土屋社長為了長遠的將來,便決定開始培育新人、傳承技術,逐漸為工房注入許多新血。

在當時的小工房裡,包含國男先生在内一共有五位資深職人,每位都是歷經艱辛修行才擁有精湛的技術。因此職人們也很仔細地把技術教導給新人,希望傳承下去。國男先生說:「為了培育年輕職人,我重思考了新的工具跟製作步驟的先後順序。這樣的機會也可以讓我客觀檢視自已過往的工作方式。」職人的教育訓練並不只是「教」而已,有時也會從新人身上學習到新知識,因此在資深職人跟新手職人相互切磋琢磨下,小工房呈現了既緊張又有活力的氛圍。